金哲红故意杀人案之证据分析——以《刑事诉讼法》第五十五条为依据

作者:李婧琳,南开大学法学院大二本科生。

一、案情概要

1996年吉林市中院一审以故意杀人罪判决金哲红死缓,被告提出上诉;1997年吉林省高院二审裁定撤销原判,发回重审。此后1998、2000年他再次被判决死缓,之后多次上诉。2000年,中院第三次判决死缓;同年,高院驳回上诉,裁定维持原判;金哲红后进行两次申诉,高院于2018年3月26日对该案进行再审,最终判决无罪。

根据(2018)吉刑再4号刑事判决书,再审所查明的经证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录证明的案件事实为:1995年9月10日,被害人李某乘火车去往口前镇时于中途长岗站下车,在黑石村租乘金哲红驾驶的摩托车前往双河镇,之后失踪。

1995年9月29日,村民在双河镇发现一具女尸,经寻访调查及亲友辨认,确认死者为李某。经鉴定,李某右前额受外力打击,因在昏迷时吸入大量泥沙阻塞气管引起窒息而死亡。

在判决被告人犯有故意杀人罪的一审中,判决认定的事实还包括:金哲红在搭载李某后与李某发生两性关系,李某欲告发金哲红,遂被金哲红用膝盖压住嘴部、用双手卡住颈部而昏迷。金哲红将李某抛入一沟内,并用泥土、石头等覆盖。

据以认定事实的证据包括:证人陈某某、关某某、徐某某等证人证言,鉴定意见,现场勘查笔录以及被告人供述。

二、法律分析

我国《刑事诉讼法》第五十五条第一款规定了在对案件判处时重视除口供以外的其他物证、书证等客观证据的原则,第二款规定了“证据确实、充分”的三个认定标准。下文将从一审判决所认定的事实出发,分析认定这些犯罪事实所需要的证据,从而厘清金哲红因“事实不清、证据不足”被判无罪的证据逻辑。

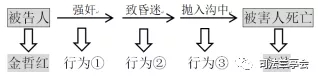

根据一审判决中认定的事实,犯罪人按顺序分别实施了强奸李某、致使李某昏迷、将李某抛入沟中的行为,最终导致被害人死亡。因此,在对案件事实进行证明时,应当完整地对此犯罪行为的体系进行证明,如下图所示。

刑诉法第55条第二款第一项规定,证据确实、充分首先应当符合“定罪量刑的事实都有证据证明”,这要求全案搜集的证据能够形成闭合的证据链。根据这一项,定罪量刑的事实应当全部都有证据证明,而不是仅有“关键事实”得到证据的支持。这些事实涉及证据证明的主体、主观方面、客体和客观方面。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第六十四条的规定,证明的内容可分为证明的主体、证明的客观方面、主体与事实的联系以及程序问题的规定四类。其中,证明的主体即“被告人、被害人的身份”,客观方面包括犯罪事实、犯罪的时间、地点、方式等。

因此,在认定一审的案件事实时,首先应当证明被告人身份是金哲红、被害人身份是李某。在客观方面中,应当证明:犯罪事实的存在,即有实施行为①②③的事实,例如在案发现场提取到当事人的毛发、精斑或者存在相关的目击证人;实施犯罪的时间、地点、手段、后果以及案件起因,即确定行为人实施行为①、②、③的时间、地点、实施的方式,给被害人造成的实际后果以及死亡时间等,例如被告人供述的作案地点、致李某昏迷的作案工具、被告人取得掩盖李某的泥沙、石头的地点等;犯罪主体与犯罪事实之间的联系,即证明犯罪的事实是由被告人实施的。

本案的关键就在于证明致被害人李某死亡的行为是由被告金哲红实施的。对于行为①,应当证明被告实施了强奸行为,例如在案发现场提取到被告的精斑、毛发、被害人的衣物,在被害人的指甲缝中提取到被告的DNA等;对于行为②,应当证明被告人以膝盖捂住李某口鼻、以双手卡住李某脖颈而致其昏迷,例如将被告人的供述与被害人身上的伤痕鉴定结果的比对;对于行为③,应当证明被告人将李某抛入沟内的具体地点以及泥土、石头、蒿草等掩盖物的原位置,例如有被告将昏厥的李某放于摩托车后座驶往水沟的目击证人、水沟边被告的足迹、被告供述其获取掩盖物的位置与现场实际位置的比对等。

当且仅当以上定罪量刑的事实得到证据证明时,本案的证据体系才算是完整。但是根据判决书中的记载,本案的客观证据和直接证据有限,间接证据也无法形成闭合的链条。

侦查机关在案发现场并未提取到任何金哲红的指纹、毛发、精斑等,无法证明强奸行为的实施,即行为①的证明链条断开。

对于行为②,被告曾供述以木棒击打李某头部使其昏迷,但始终未找到该工具;被告也曾供述在掩埋时将李某的头部和地面磕碰,但根据鉴定意见,这并不会形成死者头部的伤痕,因此行为②的证明链条也不完整。

对于行为③,侦查机关没有在现场提取到被告人的足迹,也未带领被告对现场进行指认,勘查笔录和鉴定意见只能证明被害人遇害的情况,而只有被告人的供述表明是其实施了杀害行为,但是口供多次前后不一且与所反映情况不符,因此现有证据对行为③的证明力度也较弱。

综上所述,本案的证据体系中,除了能够证明被告人、被害人的身份、犯罪事实的存在之外,在证明被告人实施了犯罪行为①、②、③时,证据链条多次断裂,并不连贯完整,达不到“定罪量刑的事实都有证据证明”的标准。

刑诉法第55条第二款第二项“据以定案的证据均经法定程序查证属实”,这在本案中并无疑问,根据判决书的记录,本案中的证据不存在非法取证或刑讯逼供等问题,证据的合法性和真实性未被质疑。

刑诉法第55条第二款第三项规定:“综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑”,这就要求本案的证据与证据之间、证据与事实之间是不矛盾或者矛盾可被排除,证据之间能够彼此印证,并且根据证据认定的案件事实是符合逻辑和经验规则的。

在本案中,再审判决书中写明金哲红“在侦查阶段共有21次供述,其中9次供人犯罪,12次否认犯罪;在有罪供述中,关于作案时间、地点、方式等前后供述不一”,可见被告的有罪供述前后并不一致,甚至与鉴定意见和勘查笔录相互矛盾。

相关证人的证言的证明内容也仅以李某曾搭乘原告的摩托车为止,并无进一步的佐证。而本案据以定案的证据又只有以上四种,缺少可以直接定案的直接证据。

死者失踪至发现尸体经过了19天,综合全案证据,也难以排除合理怀疑认定原告实施了杀害行为。